In ordine cronologico:

OPERAZIONE RWANDA (1976)

Bollettino Salesiano anno 100 – n. 19 – ottobre 1976

OPERAZIONE RWANDA

Da Treviglio un gruppo di giovani impegnati per il Terzo Mondo nell’agosto scorso si è recato per la seconda volta nel Rwanda (piccolo stato dell’Africa centrale), per prestare soprattutto assistenza medica. Il gruppo, fondato nel 1974, si chiama «Amici del Rwanda», ha sede presso la casa salesiana di Treviglio e è animato da un Padre Bianco e dal salesiano don Ferdinando Colombo.

Da Treviglio un gruppo di giovani impegnati per il Terzo Mondo nell’agosto scorso si è recato per la seconda volta nel Rwanda (piccolo stato dell’Africa centrale), per prestare soprattutto assistenza medica. Il gruppo, fondato nel 1974, si chiama «Amici del Rwanda», ha sede presso la casa salesiana di Treviglio e è animato da un Padre Bianco e dal salesiano don Ferdinando Colombo.

Alla spedizione del 1975 avevano preso parte 37 giovani (tra cui medici, oculisti, ginecologi, infermieri). Due i centri raggiunti: Rwamagana, villaggio di tremila persone a 50 Km dalla capitale Kigali (grande povertà, capanne di bambù), dove sorge un piccolo ospedale; e Musha, altro villaggio poco lontano.

I giovani avevano portato all’ospedale 35 quintali fra medicinali, attrezzature sanitarie e di laboratorio; avevano prestato assistenza medica, messo in piedi un impianto di acqua potabile e costruito nuove capanne. A Musha avevano preparato i mattoni per costruire un dispensario.

Quest’anno gli «Amici del Rwanda» sono tornati a Rwamagana, dove intendevano realizzare un vero e proprio acquedotto potabile, a Musha per mettere su il dispensario medico; e inoltre intendevano intervenire in un terzo centro: Kiziguro. Al BS non sono ancora pervenute notizie su quanto realizzato.

Da notare che questi giovani si danno da fare tutto l’anno per preparare la loro spedizione: si autotassano, e lanciano le più svariate iniziative per sensibilizzare la gente e racimolare i fondi necessari.

MA CHE PARROCCHIA GRANDE ARRIVA FINO… IN AFRICA (1985)

Bollettino Salesiano anno 109 – n. 5 – marzo 1985

VITA SALESIANA – Italia

La comunità parrocchiale salesiana di San Giovanni Bosco opera in un quartiere periferico di Bologna e al tempo stesso aiuta lo sviluppo di villaggi in Ruanda.

Intervista con il parroco don Ferdinando Colombo

MA CHE PARROCCHIA GRANDE ARRIVA FINO… IN AFRICA

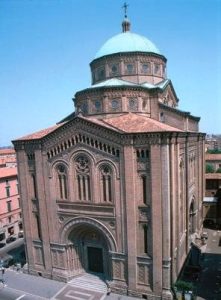

BOLOGNA, febbraio – La parrocchia bolognese di San Giovanni Bosco è molto grande: arriva fino… all’Africa. Può sembrare una «boutade», e in effetti lo è. Ma non del tutto. Certo, nella suddivisione territoriale della Diocesi di Bologna, quella di San Giovanni Bosco è una delle ormai molte parrocchie della periferia cittadina, al centro di un quartiere i cui confini si perdono un po’ nella campagna fra la via Emilia e la strada della Futa, con la sua chiesa, al numero 7 di via Genova, che ha lo stesso taglio moderno delle case che la circondano, tutte di non antica data, a testimoniare di una città cresciuta quanto meno in estensione.

BOLOGNA, febbraio – La parrocchia bolognese di San Giovanni Bosco è molto grande: arriva fino… all’Africa. Può sembrare una «boutade», e in effetti lo è. Ma non del tutto. Certo, nella suddivisione territoriale della Diocesi di Bologna, quella di San Giovanni Bosco è una delle ormai molte parrocchie della periferia cittadina, al centro di un quartiere i cui confini si perdono un po’ nella campagna fra la via Emilia e la strada della Futa, con la sua chiesa, al numero 7 di via Genova, che ha lo stesso taglio moderno delle case che la circondano, tutte di non antica data, a testimoniare di una città cresciuta quanto meno in estensione.

E tuttavia il prolungamento africano esiste veramente, punta deciso verso il cuore del Continente nero, in quel piccolo Paese che si chiama Ruanda, dove la parrocchia bolognese, attraverso il gruppo «Amici del Ruanda», opera attivamente realizzando progetti di sviluppo a vantaggio di quelle popolazioni. Vocazione internazionale salesiana di una parrocchia salesiana. Meglio dire subito che qui l’impegno in favore dell’Africa, di una pur minuscola fetta di Africa, non è inteso come una specie di attività dopolavoristica, da svolgere con la mano sinistra, perché qualcosa per quei poveri negri bisogna pur fare, visto che vivono nella miseria… No, le cose qui vanno in tutt’altro modo. Il coinvolgimento è completo, direi organico alla vita parrocchiale.

A Bologna si lavora come si lavora nel villaggio del Ruanda, con lo stesso spirito, la stessa dedizione, lo stesso impegno. Come ogni parrocchia salesiana che si rispetti, anche questa ha l’oratorio frequentato da schiere di ragazzi bolognesi, e l’oratorio è stato impiantato in Ruanda per schiere di ragazzi ruandesi. La parrocchia si impegna a Bologna in aiuto degli anziani ospiti della casa di riposo Giovanni XXIII, e lavora in Ruanda per fornire di acquedotti il dispensario di Gikoro. La parrocchia cerca fondi in Italia e li spende in Africa. La parrocchia promuove continui incontri e attività che coinvolgono centinaia di giovani e le loro famiglie in una scelta di volontariato, ed esporta, con stile salesiano, questo servizio in terra africana.

Il circuito è lineare: Bologna-Ruanda e viceversa, ma è alimentato a corrente continua, e l’arricchimento umano e cristiano è reciproco. «Anzi – mi dice don Ferdinando Colombo – se proprio vogliamo essere precisi e onesti, noi prendiamo dagli africani più di quanto diamo loro. Il contatto diretto con i problemi del sottosviluppo, della fame, dello sfruttamento ci stimola a prendere coscienza della situazione di pesante condizionamento in cui anche noi, come ogni persona, ci troviamo a vivere. I riflessi sulla vita personale, parrocchiale, di comunità cittadina sono immediati e benefici».

Sarà per via di questa parrocchia tanto… grande, che lo impegna in mille attività, ma don Colombo – parroco qui da sei anni -, per potergli parlare, bisogna afferrarlo al volo. Mi ha appena espresso un suo pensiero, ed ecco che schizza via come una saetta, mormorando un «mi scusi, torno subito», chiamato da un gruppo di giovani che armeggia in chiesa attorno – mi pare – a un impianto di altoparlanti. In attesa che ritorni, sfoglio un opuscolo in cui sono allineati i progetti già realizzati in varie località del Ruanda: attrezzatura di un laboratorio di analisi per ospedale, potabilizzazione e canalizzazione di falde acquifere, costruzione di un mulino per cereali, costruzione di un dispensario, costruzione di un silos per fagioli, di un orfanotrofio e di un centro handicappati, di un centro nutrizionale, di una officina per apprendisti meccanici, di chiese, di capanne e via realizzando. Mi colpisce una annotazione che affianca i nomi delle località dove i progetti sono stati realizzati: «collaborazione ininterrotta dal 1974…, collaborazione ininterrotta dal 1975… dal 1976… » Mi vengono in mente certe belle imprese compiute in Africa da gente che è arrivata dall’Europa senza neppure farsi annunciare, che si è data un gran da fare per mettere in piedi la «grande opera» decisa a tavolino in qualche ufficio europeo, e poi tanti saluti a tutti, ha fatto armi e bagagli riprendendo la via del ritorno. Mai più visti. Agli africani è rimasta la «grande opera» che nessuno sapeva far funzionare, o addirittura del tutto inutile. Quattrini buttati al vento, alterigia di elemosinieri senza anima, e, forse, qualche inconfessabile interesse di gruppi o di individui. L’Africa è disseminata di «cattedrali nel deserto», monumentali ruderi di forme sbagliate di cooperazione allo sviluppo.

Riacchiappo don Colombo che è appena ricomparso e, svelto svelto, lo interrogo su quella «collaborazione ininterrotta».

«Sì, i nostri progetti reggono nel tempo per due motivi fondamentali. In primo luogo, la fedeltà. Avviamo l’opera, la portiamo a termine in stretta collaborazione con la gente del luogo che addestriamo a servirsi di quell’opera, ne seguiamo anno dopo anno la sua utilizzazione, e così avanti fino a quando possono fare a meno di noi perché si sono resi autonomi. In questo modo otteniamo più di un risultato: evitiamo opere inutili, ciò che realizziamo è utilizzato quotidianamente, addestriamo nei vari mestieri centinaia di persone».

E il secondo motivo?

«Noi interveniamo solo su richiesta delle popolazioni interessate. Sono loro a dirci di che cosa hanno più urgente bisogno. Ci fanno da tramite i missionari, salesiani e non, coloro, cioè, che conoscono a fondo la situazione locale perché hanno scelto di condividerla allo stesso livello della gente comune. Ci riserviamo una verifica in relazione anche alle nostre modeste disponibilità finanziarie, e se l’opera è fattibile e risponde a reali necessità, ci mettiamo al lavoro per realizzarla. No, non siamo i “migliori”. Gli “amici del Ruanda” sono solo persone con i piedi per terra, che hanno scoperto la gioia di aiutare gli altri a crescere, che con Cristo guardano all’uomo come valore supremo».

«Tutto ciò – continua don Colombo – consente di stabilire fra noi e le popolazioni ruandesi un dialogo continuo, e sollecita una conoscenza diretta, stimola alla reciproca comprensione, permette di penetrare a fondo nei problemi veri della gente».

Chi opera concretamente sul campo?

«I volontari che hanno accettato di prestare servizio per periodi che vanno da un mese a uno o più anni. Finora circa 700 persone hanno prestato la loro attività in varie regioni del Ruanda. Dietro di loro c’è, costante e fattivo, il sostegno del Gruppo, direi anzi dell’intera comunità parrocchiale. Tutti fanno un’esperienza che si rivela di straordinaria efficacia. Si fa presto a dire fame, sottosviluppo, miseria. Ma per andare oltre le parole, per sentirsi addosso le realtà amare che esse stanno a indicare, bisogna vivere questa realtà, coglierla nell’uomo, condividerla, mettere in comune i valori e le ricchezze di ciascuno e preservarli intatti nel tempo».

Nuova fuga di don Ferdinando, reclamato a gran voce altrove, non so per che cosa. Mi lascia con un pacco di fotografie: «Scelga quelle che vuole». Ne prendo una, foto di gruppo di volontari con alcuni ragazzi di un villaggio, sullo sfondo di verdi palme. C’è anche lui, don Colombo. Perché il parroco di San Giovanni Bosco partecipa di persona alle «spedizioni» estive in Ruanda, e quando è laggiù si rimbocca le maniche e lavora sodo, come gli altri, presenza sacerdotale di animazione che fa della celebrazione dell’Eucarestia l’occasione fondamentale per consolidare le motivazioni profonde del servizio reso ai fratelli.

Don Ferdinando riappare poco dopo, e riprende il filo del discorso. «Perché, vede, se non stabiliamo un legame di fedele amicizia con la gente che vogliamo aiutare, il nostro lavoro sarà di scarsa resa. Noi non facciamo beneficenza, sia ben chiaro. Assolviamo a un dovere fraterno, né più né meno. E un dovere non lo si assolve un giorno sì e dieci no, ma 365 giorni all’anno. Ecco perché ci siamo posti il problema di mantenere il legame con le popolazioni anche quando non siamo materialmente presenti. E l’abbiamo risolto adottando la vecchia, sperimentata formula di don Bosco: l’oratorio. Ci abbiamo raccolto ragazzi e ragazze che erano abbandonati a se stessi. E le garantisco che la “vecchia” formula funziona a meraviglia anche in Africa. Tramite i ragazzi, dal colloquio con loro anche attraverso animatori locali, si è attivato un rapporto che coinvolge i genitori, e ciò ci consente di penetrare nella mentalità della gente, di disporci sulla stessa lunghezza d’onda. E grazie a questo metodo che abbiamo potuto impostare con successo campagne di medicina generale, di igiene, di alimentazione».

Don Colombo, e i soldi? Chi ve li dà i soldi per realizzare tanti progetti?

«Ci diamo da fare in ogni direzione. Intanto tutti i membri del gruppo Amici del Ruanda ci mettono del loro, quello che possono, ma sono i primi a scegliere di mettere in comune i beni che possiedono con le persone per cui lavorano. Poi c’è il contributo del Comune di Bologna, ci sono le sovvenzioni delle banche, della Caritas, c’è il cofinanziamento, per alcuni progetti, della Comunità economica europea, che ci ha riconosciuto come Organizzazione non governativa, il ricavato di mostre, della vendita di biglietti augurali, di oggetti dell’artigianato africano, di spettacoli teatrali ecc. E c’è la gente del Quartiere, di Bologna e di altre città, che segue con simpatia il nostro lavoro».

Un altro aspetto del circuito Bologna-Ruanda merita di essere sottolineato. I volontari che hanno vissuto l’esperienza africana tornano a casa avendo maturato una mentalità nuova, che li fa affrontare gli impegni precedenti con uno «stile nuovo». La loro attività di servizio, sia in campo ecclesiale che civile, riceve un impulso dinamico.

Penetrano fino in fondo la verità di quel programma che dice: contro la fame cambia la vita. Si attiva allora tutto un ripensamento che investe il modo di vivere nella società e nella comunità ecclesiale, che respinge lo spreco consumistico, rifiuta la corsa all’avere di più, supera il proprio particolare, l’angustia campanilistica.

E i riflessi sulla vita parrocchiale sono immediati. Ecco perché la parrocchia di San Giovanni Bosco è, a Bologna, un polo di attrazione per i giovani che vengono qui anche da altri quartieri. A farne un centro dinamico e attivo concorrono molteplici attività di servizio per i giovani, gli anziani, gli handicappati, nonché incontri culturali, serate di sensibilizzazione, corsi di lingue ecc. I predecessori di don Colombo hanno avuto la lungimiranza di dotare la parrocchia di vaste aree destinate alle attività sportive e di metterle a disposizione dei giovani, che difatti vi accorrono numerosissimi.

Nel territorio parrocchiale, a poche centinaia di metri dalla chiesa sorge la casa di riposo per anziani «Giovanni XXIII» ed è i quel luogo, che è spesso sinonimo di abbandono, emarginazione, solitudine, che i giovani della parrocchia spendono gran parte del loro tempo libero per assistere i poveri vecchi, tenere loro compagnia, aiutarli in tutti i modi. Un servizio, questo, considerato dallo stesso personale della casa di riposo, tra i più efficienti e utili. Anche attraverso di esso, la parrocchia si innesta come comunità viva nel quartiere.

Ecco, a questo punto don Colombo mi lascia, e questa volta capisco che non ci sarà ritorno. Ci salutiamo sotto una gigantografia di don Bosco, nell’atrio dell’edificio parrocchiale, mentre da una parete di lato occhieggia il ritratto sorridente del Rettor Maggiore, don Viganò. Tutt’intorno c’è il fervore di una parrocchia salesiana, che opera nella Chiesa di Bologna, proiettata verso la giovane Chiesa africana.

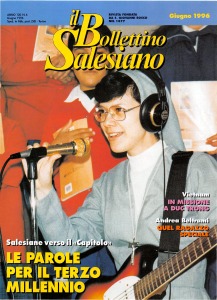

VIETNAM MISSIONARIO (1996)

Bollettino Salesiano anno 120 – n. 6 – giugno 1996

REPORTAGE DALLE MISSIONI – Visita dell’animatore VIS a Duc Trong, presso Dalat in Vietnam. L’opera di don Pietro Thuya tra i contadini montagnard, poveri e discriminati.

Vietnam missionario

di Ferdinando Colombo

L’impegno tra i ragazzi poveri e per le minoranze etniche di un gruppetto di salesiani. A favore di un popolo dimenticato.

L’impegno tra i ragazzi poveri e per le minoranze etniche di un gruppetto di salesiani. A favore di un popolo dimenticato.

Un sorriso cordiale, due occhi neri vivacissimi e qualche parola di italiano, attirano subito simpatia per Pietro Thuy sacerdote salesiano che ci accoglie a Duc Trong, a 15 chilometri da Dalat in Vietnam. Siamo a 1400 metri sul mare in un ambiente naturale ricco di verde, presso il tropico. Un clima eternamente primaverile e una situazione ideale per le coltivazioni. Come un padre che presenta i suoi figli e la sua casa, don Pietro ci guida a incontrare lavoratori col volto bruciato dal sole, vecchi che portano la storia di una vita dura nelle rughe del volto, famiglie con tanti bimbi.

I progetti di don Pietro

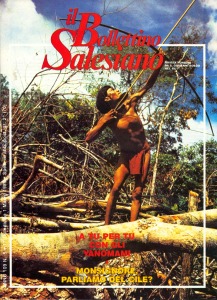

Siamo tra i montagnard: gruppo di minoranze etniche provenienti gli uni dal Tibet, altri dalla Malesia, altri dalla Mongolia e che si sono fermati qui da almeno un secolo passando dal nomadismo alla stabilità. In tutto 30 mila persone. Parlano le loro lingue tanto diverse dal vietnamita e questo li emargina rispetto agli altri abitanti. Non hanno scuole che mantengano viva la loro lingua e sono tentati di abbandonare la loro cultura per omogeneizzarsi con l’altra gente che però li rifiuta. Non hanno neppure asili, e i bambini crescono ricchissimi di esperienze agricole e capaci di pascolare dei bufali imponenti, ma poveri di stimoli culturali. Si presentano alla scuola pubblica elementare e partono svantaggiati nella lingua, nello sviluppo, nell’espressione. C’è anche una tassa mensile di qualche migliaio di lire da pagare oltre ai libri e ai quaderni e anche questo incoraggia l’abbandono della scuola.

Don Pietro ci guida verso un terreno che è stato sgombrato dalle sterpaglie e dai sassi e ci indica come se li vedesse «qui sorgerà un capannone per le macchine agricole, là in fondo un magazzino per le sementi, per i fertilizzanti; a fianco della strada il deposito dei prodotti da commercializzare: caffè, riso, verdura e fiori».

I compratori di terra

La gente è laboriosa, ma abituata a una agricoltura di sussistenza che risente delle stagioni. Alcuni industriali europei e australiani che hanno intuito la fertilità del suolo e il clima favorevole hanno cominciato a comprare la terra di questa povera gente. Per fortuna la loro istintiva diflidenza li difende da queste proposte, ma poi quando vedono una quantità di denaro tanto grande che in tutta la loro vita non potrebbero mai averlo, cedono e vendono la terra cullandosi nell’illusione di diventare ricchi. Vanno in città, comprano una casa e ben presto i soldi finiscono e non avendo competenze professionali restano senza fonti di reddito, svendono le case e ritornano in montagna dove diventano dipendenti dei “padroni della terra”, costretti a lavorare da schiavi sulla terra della loro libertà.

Don Pietro mi dice queste cose con gli occhi lucidi, mentre tiene in braccio uno dei tanti bimbi che ci girano attorno. Subito la sua voce ridiventa propositiva e mi parla di un centro sanitario che possa fornire la prima assistenza. «In questo villaggio di tremila persone nascono cento bambini ogni anno, bisogna assistere le partorienti, curare i bambini, ma anche gli adulti che non hanno situazioni igieniche sufficienti».

Una sala multiuso

Nel secondo villaggio mi mostra con orgoglio la sala della comunità realizzata con l’aiuto di JDW, un’organismo salesiano tedesco. L’aveva costruita con una facciata che saliva a punta e le autorità comuniste gliel’hanno fatta tagliare perché “assomigliava troppo ad una chiesa”. All’interno funzionano corsi di taglio e cucito e di ricupero scolastico; gli adulti vengono per discutere su come costituire una cooperativa e gestire il pezzo di terra comunitario e commercializzare i loro prodotti. Qui a volte vengono disperati per chiedere un po’ di riso, qualche vestito, le medicine o dei fertilizzanti per i campi.

Altri due salesiani con don Pietro lavorano per questi poveri tra i poveri e animano le persone di buona volontà che non mancano: un gruppo ha l’incarico dell’assistenza sociale alle famiglie: «Se qui avessimo la presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice, faremmo i miracoli». Un altro gruppetto cura l’educazione di base sia alimentare che igienica. A completare la struttura, come in ogni comunità salesiana non manca la chiesa e un bel campo per giocare. Questa gente vive con circa 40 mila lire al mese e con molte bocche da sfamare. Dobbiamo organizzarci in cooperativa agricola. Compreremo un trattore con l’aiuto di un organismo olandese, sementi e fertilizzanti con l’aiuto della Spagna. Ma contiamo su di voi per un progetto agricolo completo: dobbiamo commercializzare i nostri prodotti, dobbiamo preparare tra loro dei leader capaci di programmare e amministrare. Perchè non ci inviate qualche volontario che, parlando inglese, resti con noi per qualche anno?»

Il capo comunità con cui abbiamo consumato un pranzo a base di pesce a cipolle, un pranzo simbolico come quantità, e laborioso per l’uso dei bastoncini come posate, mi stringe la mano e mi guarda con calma negli occhi trasmettendomi una speranza che la difficile lingua non aveva consentito di verbalizzare. Ricambio con entusiasmo la stretta di mano e subito le distanze geografiche, culturali, linguistiche sono superate: si tratta solo di essere persone umane qui e là.

Il nuovo Vietnam

In Vietnam sono presenti 119 confratelli salesiani con 18 novizi, mentre le FMA sono 35 suore e 10 novizie. Rispettando gli attuali ordinamenti statali, che non permettono di gestire in proprio strutture scolastiche o professionali, si sono lanciati nelle attività pastorali, ma anche nell’animazione sociale, nel sostegno personale a chi è in difficoltà. Con l’appoggio di tanti amici di altre nazioni gestiscono le adozioni a distanza che permettono di far studiare migliaia di ragazzi veramente poveri in un paese con 75 milioni di abitanti dei quali il cinquanta per cento ha meno di 18 anni. Anche il VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) collabora in questa raccolta di fondi per le loro adozioni .

Il Vietnam è un paese ricco di fede, le cui radici affondano in una evangelizzazione iniziata nel XVI secolo dai francescani e dai gesuiti. Negli anni 1820-1886 una terribile persecuzione ha tentato di distruggere le comunità cristiane e migliaia di persone furono torturate e uccise. Giovanni Paolo II il 19 giugno 1988 ha dichiarato santi 117 martiri che hanno versato il loro sangue su questa terra sempre martoriata da guerre.

Ma anche dopo l’ultima guerra, della cui vittoria sono giustamente orgogliosi, e dopo la conseguente bufera, le comunità cristiane sono uscite più solide e coraggiose di prima, ben sapendo che chi si professa cristiano non fa carriera e rischia di perdere il lavoro; partecipano in massa all’Eucaristia in orari che noi riterremmo impossibili: nella cattedrale di Hanoi la prima messa domenicale è alle ore 4.30 del mattino. Questa fede profonda oggi deve fare i conti con la tentazione suadente del denaro facile, del consumismo che sta sgretolando lentamente anche l’ideologia dominante.

Le missioni tra i montagnard di Dalat sono la continuazione del grande sogno missionario di don Bosco e costituiscono l’indicazione di un cammino per le comunità salesiane dell’Asia dove vivono circa 3 miliardi di persone, metà degli abitanti del mondo, delle quali solo il 2 per cento è battezzato.

MAKUYU VINCE CON UN POKER D’ASSI (1996)

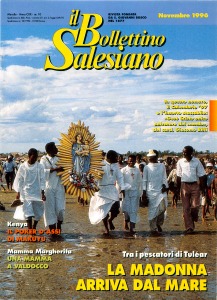

Bollettino Salesiano anno 120 – n. 10 – novembre 1996

DALLE MISSIONI – Uomini e donne speciali. Hanno costruito la comunità e coperto ogni bisogno, rispondendo con un vasto arco di attività.

Makuyu vince con un poker d’assi

di Ferdinando Colombo

Formazione professionale e promozione delle ragazze; una parrocchia animata dai laici; i1 santuario di Maria Ausiliatrice: le quattro carte vincenti del progetto africano in Kenya.

Formazione professionale e promozione delle ragazze; una parrocchia animata dai laici; i1 santuario di Maria Ausiliatrice: le quattro carte vincenti del progetto africano in Kenya.

«Era esattamente il 31 gennaio 1988: centenario della morte di Don Bosco. A Makuyu, in Kenya, nella diocesi di Murangha, a soli 70 km da Nairobi, diamo il via a nuova opera missionaria. Il vescovo ha chiesto ai salesiani di aprire qui, tra i braccianti di una grande multinazionale agricola, una nuova parrocchia, che ponga al primo posto, nell’attenzione pastorale, l’amore per i giovani, secondo il cuore di Don Bosco. Cominciammo con una baracca di lamiera lunga otto metri e larga cinque. Era il nostro quartier generale». Don Felice Molino ha gli occhi lucidi mentre ricorda gli inizi della missione di Makuyu. Quella sera c’era con loro «un «salesiano da combattimento», don Luigi Abbate. Cappellano alla Fiat in tempi difficili, per le lotte operaie, aveva 78 anni e si trovava in Kenya da quattro anni appena. Tutti lo avevano sconsigliato di andare in Kenya all’età di 74 anni, ma lui non aveva rinunciato alla gioia di partire per le missioni.

SOGNATORE COME DON BOSCO

Racconta don Felice: «Una mattina don Abbate dice che ha sognato una bella chiesa sulla collina sormontata dalla statua di Maria Ausiliatrice. Del sogno non parliamo più, ma intanto lassù costruiamo una chiesa-baracca. Nel ’90 don Abbate non sta bene e viene ricoverato al Cottolengo di Torino. Cancro. «Non se la caverà», dice la suora. Poi: «Pare che ce la farà… no, è troppo agitato, strappa monitors, tubi e tubicini ed anche i punti… studia Kikuyu (la lingua della sua gente in Kenya) anche nel delirio…. ora va meglio». Una lunga convalescenza durata mesi in cui la suora sembra avere ragione, poi la Madonna fa la grazia e lui, a 80 anni riparte per il Kenya. Prima va a salutare tutti gli amici. A tutti chiede un’offerta per il “suo” santuario. Quando arriva a Makuyu dice che si deve iniziare subito la costruzione. Ma lassù, sulla collina, si sono già stabiliti i protestanti e alla richiesta di un terreno per la chiesa le autorità sono sorde. Don Abbate è insistente. «Io la Chiesa l’ho vista in sogno, ho visto la Madonna!». Il racconto di don Felice a questo punto si interrompe e, arrossendo in volto, come per un ricordo imbarazzante, mi dice: «E’ sempre così. Negli uffici del catasto mi fanno aspettare tre ore e poi mi dicono di tornare domani. So che non devo farlo, che in ogni caso non è nelle mie intenzioni fare del male. Ma so che l’impiegato, così sicuro di sè e prepotente, è superstizioso. “Non tornerò più! Maledetto tu, il tuo ufficio e tutti quanti qui state a passare il tempo bevendo il the!”. Me ne vado inseguito dal poveretto, che mi minaccia se non ritiro le mie parole. La mattina dopo abbiamo la proprietà del terreno».

Ora don Abbate, che sente la vita scorrere troppo veloce, non dà più respiro ai confratelli e ai benefattori. Bisogna costruire subito. I disegni sono solo abbozzati, ma bisogna iniziare ugualmente le fondamenta. Lui tutte le sere si raccoglie nella cappellina, davanti alla statua dell’Ausiliatrice e prega a lungo. Riesce a farsi portare lassù, sulla cima della collina. La schiena gli duole terribilmente a ogni salto della strada. Vengono iniziate le fondazioni, ma lui deve fare rientro in Italia. Non ce la fa più.

CRESCE LA CHIESA COMUNITÀ

Mario Bertello, il fabbro di Castelnuovo Don Bosco, lascia la sua officina e si trasferisce a Makuyu. Il tetto della chiesa è davvero difficile. Inizia dal travone principale di 30 metri che dovrà sporgere di 12 metri. Il travone è completato, ma le piccole strade di collina non consentono il passaggio di camion. Si ricorre alla gente. La domenica mattina la gente è là. 400 persone portano in processione il trave principale della chiesa di Maria Ausiliatrice, su un percorso sconnesso e in salita, lungo sette chilometri. Oggi il santuario è una realtà. All’età di 72 anni, Mario Bertello è salito a 14 metri, sul torrione, per issare una bianca, grande statua dell’Ausiliatrice, acquistata da don Abbate prima della sua morte. Di lassù oggi la Madonna protegge la parrocchia e presiede allo sviluppo dell’opera salesiana in Makuyu.

Dal 1988 ad oggi la parrocchia si è allargata e ha 13 succursali in otto delle quali si è costruita la chiesa in muratura. Vi lavorano ora sei salesiani e quattro Figlie di Maria Ausiliatrice, insieme a 40 membri del consiglio pastorale, 15 catechisti, 30 incaricati della celebrazione domenicale quando il sacerdote non può essere presente, 50 leaders delle 50 comunità di base, 50 cooperatori salesiani in formazione e 30 giovani cooperatori. 40 gli animatori degli oratori festivi nelle 13 succursali.

Funzionano undici scuole materne con oltre 800 bambini, un centro professionale con 150 ragazzi e 100 ragazze da 17 a 25 anni e, dal 1994 un dispensario medico parrocchiale, sotto la completa responsabilità di suor Helena Kaminska. Le FMA collaborano attivamente e in perfetta armonia con la parrocchia, coordinate dalla direttrice suor Delfina Ceron, che si cura anche delle 15 maestre. C’è pure una casa di formazione per le aspiranti alla vita salesiana. Esse si dedicano pure all’attività pastorale della parrocchia nei giorni di sabato e domenica: catechismo, oratorio, celebrazione della Parola per i fanciulli.

La costruzione di due capannoni per i laboratori di taglio e cucito e le aule scolastiche ha permesso alla filippina Suor Cecilia Cardenal di accogliere un centinaio di allieve che seguono un corso biennale. Sono ragazze di Makuyu, e la loro età varia dai 16 ai 25 anni. Hanno completato la scuola primaria e che per mancanza di denaro o di inclinazione non possono accedere alla scuola secondaria. Prolungare la loro formazione, sia pure per due anni soltanto, significa salvare questa ragazze da numerosi problemi legati all’ignoranza e ritardare, di qualche tempo, maternità premature. Purtroppo in Makuyu, come anche in diverse altre parti del Kenya, la maggioranza delle ragazze diventa madre prima del matrimonio anche civile, e molte di esse restano ragazze madri per tutta la vita. La scuola “Laura Vicuña – Training Centre” oltre ai corsi di taglio e cucito e maglieria offre i corsi accademici di inglese, matematica, ki-swahili, etica sociale, scienze economiche, igiene e religione. La scuola si preoccupa della formazione culturale e sociale delle ragazze, formando tra essere animatrici delle diverse chiese locali, specialmente per l’animazione degli oratori domenicali. Le ragazze fanno parte anche del movimento ispettoriale «Giovani donne per l’Africa».

UNA GRANDE TIPOGRAFIA

Con l’aiuto della Misereor tedesca e di altri numerosi benefattori i salesiani nel gennaio 1991 erano in grado di aprire il centro professionale ai primi 50 allievi, offrendo le specializzazioni in meccanica, falegnameria e muratura con un corso annuale. In questi ultimi anni le specializazioni nei laboratori sono diventate sette: muratori, idraulici, elettricisti, meccanici, saldatori, automeccanica, falegnameria.

Ultimamente, sponsorizzata dal VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), che è l’Organismo non Governativo, laico che affianca in modo autonomo il tradizionale impegno dei salesiani per i giovani dei paesi poveri, si è aggiunto un moderno ed efficiente Centro grafico. Data la quasi totale inesistenza di scuole grafiche nel paese, questa iniziativa costituisce un contributo determinante allo sviluppo umano della nazione e per gli allievi, che ricevono un attestato della scuola stessa, la garanzia di notevoli possibilità di lavoro. Il Ministero della pubblica istruzione kenyota riconosce agli allievi che terminano il corso, il titolo CRAFT, di operaio tecnico specializzato nel settore grafico. Anche la Procura missionaria salesiana di Bonn ha cofinanziato questo Centro grafico che certamente, in tutta l’Africa sub-sahariana, è il più completo quanto ad attrezzature e aggiornato nella tecnologia del settore. Tre salesiani laici, Virgilio Radici, Abramo Pinakat e Alessandro Bertocchi, seguono a tempo pleno gll alllevi, garantendo una formazione professionale tecnologicamente avanzata e aggiornata. Anche dopo l’inserimento nel mondo del lavoro, questo accompagnamento continua come consulenza e collaborazione.

Il preside, l’indiano padre Norman De Suza ci assicura che pur selezionando gli allievi tra i giovani poveri della zona, la qualità dell’insegnamento e i programmi didattici opportunamente adattati, garantiscono un alto livello di preparazione professionale. Don Luigi Gariglio, direttore della Comunità salesiana, sottolinea che il vero segreto dello sviluppo di tutta l’opera di Makuyu è la pedagogia di Don Bosco e ci ricorda la figura di un giovane salesiano, don Luca Maschio, che con la sua gioiosa dinamicità era il cuore di tutte le attività tra i giovani. Un tragico incidente ha fermato la sua attività terrena a soli 31 anni, ma certamente ha intensificato la sua possibilità di protezione su tutta la comunità.

DON LUCA MASCHIO

Nato nel 1963, aveva incontrato i salesiani all’oratorio di Torino-Leumann. Chiese presto di partire per il Kenya. Quando parlava dell’Africa, don Luca non presentava immagini folkloristiche o visioni di bellezze naturali, ma il grido di aiuto dei poveri e le tragedie della loro situazione disumana. Condivise con loro la difficoltà di vivere, negli slums che visitava, nel campo profughi di Kakuma, nel centro salesiano, e trascorreva con loro quanto più tempo poteva. Ordinato sacerdote al Colle don Bosco nel 1991 da mons. John Njue, vescovo di Embu, era immediatamente tornato in Kenya. Allegro e socievole, portato per la musica, era il regista apprezzato di ogni attività sia professionale come del tempo libero. Il Signore lo ha accolto nella vita definitiva il 19 settembre 1994 all’età di 31 anni, a seguito di un tragico incidente automobilistico. Quella mattina aveva detto ai giovani: «Siamo una sola famiglia. Abbiamo tutti il nostro ruolo da svolgere per il bene degli altri».

DOVE VA IL KENYA

La colonizzazione vera e propria del Kenya iniziò solo nella seconda metà dell’ottocento. Molti volevano mettere le mani su questa terra che alla fine passò sotto la dominazione britannica. L’amministrazione britannica del Kenya operò una suddivisione delle terre in senso favorevole ai coloni gettando le basi di un contrasto sia economico che politico tra bianchi e neri. La forte discriminazione sociale che ne derivò, portò dapprima alla formazione di movimenti indipendisti, poi alla violenta e sanguinosa rivolta xenofoba della setta religiosa dei Mau-Mau (scoppiata nel 1952) repressa con grande energia dal governo britannico. Il principale movimento indipendentista, il KANU, Unione Nazionale Africana del Kenya, fu creato da Jomo Kenyatta il quale, ritenuto il principale fomentatore della rivolta dei Mau-Mau, fu costretto al confino. In seguito la partecipazione indigena alla vita politica aumentò considerevolmente. Kenyatta venne liberato ed il Kenya raggiunse l’indipendenza del 1963. L’anno successivo il Kenya divenne una repubblica di cui Kenyatta fu eletto presidente e primo ministro. Tuttavia le sorti del paese furono tutt’altro che rosee. La politica di Kenyatta si trasformò ben presto in una sorta di neocolonialismo fino al punto che, di fronte ai gravi disordini scoppiati nel gennaio del 1964, egli non esitò a chiedere l’intervento militare britannico. Dopo la morte di Jomo Kenyatta (1978) il suo incarico passò nelle mani del vicepresidente Daniel Arap Moi.

IL DOPO KENYATTA può essere suddiviso fondamentalmente in due periodi: dalla morte di Kenyatta fino al 1991; e da qui fino ad oggi. Sotto l’aspetto politico il primo periodo è caratterizzato dalla mancanza totale del metodo democratico visto che le opposizioni furono riconosciute solo all’inizio del 1981; prima di allora la vita politica del paese era infatti dominata dal KANU unico partito ufficiale. La crisi economica alla fine degli anni 70 indusse il governo ad aprire alle oppposizioni al fine di contenere le alte tensioni sociali.

Nel 1991 in seguito alle aperture del KANU in merito all’introduzione di riforme democratiche si formarono diversi partiti nazionali. Il principale di questi fu il FORD (Foro per la Restaurazione della Democrazia) che si formò in seguito alla liberazione di Oginga Odinga che ne diventò il leader. Questa nuova fase della vita politica del Kenya è caratterizzata quindi dalla presenza del multipartitismo che però non ha dato i risultati sperati visto che nel gennaio del 1993 Arap Moi ha ricoperto la carica di presidente per la quarta volta consecutiva malgrado le accuse di corruzione e frode. Nonostante tale panorama politico il Kenya ha potuto approfittare della ripresa economica dell’Africa orientale e australe esportandovi i prodotti del suo settore industriale, più sviluppato che negli altri paesi della regione. L’inflazione è calata considerevolmente, certi agricoltori hanno tratto profitto dall’aumento del prezzo del caffè e il turismo è sembrato recuperare il calo segnato con l’inizio della guerra del Golfo.

LA VOCE DI UN VOLONTARIO: FAME IN AGGUATO

Quest’anno, in Kenya, la stagione delle grandi piogge si è bloccata a Pasqua e tutto ciò che la gente ha seminato è già andato tutto perso. Tra un paio di mesi ci sarà fame, ma già da ora i prezzi stanno aumentando. Purtroppo i colpiti sono sempre i poveri, sperando che queste siccità non porti epidemie. Davanti a questi avvenimenti ci si sente piccoli ed impotenti, ma Dio ci dà la forza di andare avanti lo stesso nella speranza, nella fede e nell’amore che Lui ci ha donato. In questo anno e mezzo che siamo qui, più volte abbiamo verificato insieme, Lorenza ed io, il significato dell’essere volontari inseriti nel contesto dei paesi del mondo povero. La presenza del volontario è sempre più necessaria per un completamento della vita in missione. Ci rendiamo conto che prima di essere tecnici dobbiamo avere delle serie motivazioni cristiane e una grande disponibilità di amore ed accettazione della vita di ogni persona».

GOMA: SFIDA ALLA GUERRA (2000)

Bollettino Salesiano anno 124 – n. 2 – febbraio 2000

MISSIONI – A Goma, Padre Mario Perez fa da padre e da madre a centinaia di ragazzi/e di tutte le etnie.

GOMA: SFIDA ALLA GUERRA

di Ferdinando Colombo e Emanuela Chiang

Padre Mario Pérez è un salesiano venezuelano. Per anni ha lavorato a Lubumbashi, nella Repubblica Democratica del Congo, prendendosi cura dei ragazzi di strada. Nel 1996, per obbedienza al suo ispettore, si prepara a partire per il Burundi. Il suo aereo fa scalo a Goma, da dove gli è impossibile ripartire a causa della guerra in corso.

Padre Mario Pérez è un salesiano venezuelano. Per anni ha lavorato a Lubumbashi, nella Repubblica Democratica del Congo, prendendosi cura dei ragazzi di strada. Nel 1996, per obbedienza al suo ispettore, si prepara a partire per il Burundi. Il suo aereo fa scalo a Goma, da dove gli è impossibile ripartire a causa della guerra in corso.

In attesa di riprendere il viaggio, P. Mario viene ospitato dai confratelli salesiani, che dispongono di due sedi: l’ Istituto Tecnico Industriale e il Centro di accoglienza per giovani e bambini. Lui decide di stabilirsi presso il Centro di accoglienza. Padre Pérez ha un sorriso accattivante e i suoi occhi ti trasmettono fiducia e sicurezza; è cresciuto a contatto con la dura realtà dei ragazzi di strada del Venezuela: per questo approfitta della sua breve sosta a Goma per avvicinare i bambini e i giovani del Centro. Ma quell’aereo per il Burundi non è più ripartito e la sua breve sosta si trasforma in una permanenza prolungata: si butta, come è suo costume, in numerose attività. Oggi è il direttore del Centro.

Goma è zona di confine, un vero e proprio crocevia tra tanti paesi che vivono situazioni difficili: lo stato di guerra e la sua posizione “centrale” l’hanno resa meta di rifugiati e di profughi. Basti pensare che dal 1994 è stato costituito un campo profughi che ha raggiunto un milione di presenze.

DON BOSCO-NGANGI

Il Centro Don Bosco-Ngangi è un’opera nata nel 1988 a circa 5 km dal centro città, e si affianca alle attività della comunità salesiana dell’Istituto Tecnico Industriale di Goma (ITIG). Il Centro è collocato su 10 ettari di lava vulcanica, un terreno leggermente scosceso, con costruzioni solide, ma grezze a causa della povertà. Gli ospiti giungono da varie parti: a seconda della situazione politica dei paesi di confine i flussi di gente verso Goma cambiano; ad esempio, nel 1994 il Centro è diventato meta di rifugiati provenienti dal Rwanda, vittime del conflitto tra Hutu e Tutsi: inizialmente sono stati accolti 1.500 sfollati (bambini e adulti) che fuggivano dalla zona di Masisi, di etnia Tutsi; qualche mese dopo si è assisto ad un ricambio: a causa del rovesciamento della situazione politica, gli sfollati di Masisi sono potuti rientrati in Rwanda e quindi sono stati gli Hutu a fuggire e a rifugiarsi nel Centro Don Bosco. In dieci anni di attività, il Centro Don Bosco-Ngangi ha ospitato circa 20.000 tra bambini e giovani.

Il Centro Don Bosco-Ngangi è un’opera nata nel 1988 a circa 5 km dal centro città, e si affianca alle attività della comunità salesiana dell’Istituto Tecnico Industriale di Goma (ITIG). Il Centro è collocato su 10 ettari di lava vulcanica, un terreno leggermente scosceso, con costruzioni solide, ma grezze a causa della povertà. Gli ospiti giungono da varie parti: a seconda della situazione politica dei paesi di confine i flussi di gente verso Goma cambiano; ad esempio, nel 1994 il Centro è diventato meta di rifugiati provenienti dal Rwanda, vittime del conflitto tra Hutu e Tutsi: inizialmente sono stati accolti 1.500 sfollati (bambini e adulti) che fuggivano dalla zona di Masisi, di etnia Tutsi; qualche mese dopo si è assisto ad un ricambio: a causa del rovesciamento della situazione politica, gli sfollati di Masisi sono potuti rientrati in Rwanda e quindi sono stati gli Hutu a fuggire e a rifugiarsi nel Centro Don Bosco. In dieci anni di attività, il Centro Don Bosco-Ngangi ha ospitato circa 20.000 tra bambini e giovani.

ACCOGLIERE EDUCARE

Lo scopo del Centro è ‘accoglienza e la rieducazione di bambini e giovani in situazione difficile. A Goma, infatti, negli ultimi anni è aumentato il numero dei ragazzi che, in situazione di abbandono e di estrema povertà a causa della guerra, finiscono sulla strada, ritrovandosi a svolgere qualsiasi tipo di attività per sopravvivere. Sono orfani o semplicemente si sono smarriti durante la fuga; per venire incontro ai loro bisogni il Centro Don Bosco apre le proprie porte: qui grandi e piccoli possono dormire, giocare, seguire lezioni scolastiche, apprendere un mestiere. Una vera manna per tanti diseredati: al Centro, infatti, si respira aria di fraternità, di famiglia: e i giovani ospiti vedono riaprirsi lo spiraglio di un clima affettuoso, e la speranza di un futuro meno precario.

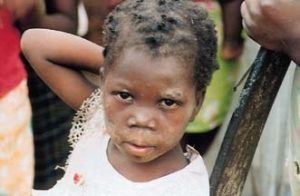

Sono bambini “grandi”, cresciuti troppo in fretta: molti di loro hanno visto morire i propri genitori; hanno caricato sulle spalle i loro fratelli minori e sono arrivati al Centro. A prendersi cura di loro ora è Padre Mario coi suoi salesiani. Dalle sue parole apprendiamo la dolcezza e la fragilità dei piccoli ospiti. Nei loro occhi c’è; un’ombra di dolore, riflesso di tante privazioni; a volte ci si chiede come possano i bambini sopportare tanta sofferenza. Spesso gli stessi adulti si sentono impotenti di fronte alle sofferenze dei più piccoli: certamente non basta una carezza a cancellare il loro dolore, ma talvolta può servire a tranquillizzarli, ad entrare in confidenza con loro, a farli parlare delle loro esperienze, a farli sentire fratelli tra fratelli.

UNA FAMIGLIA DAL CUORE GRANDE

Di fratelli Padre Pérez ne ha molti. Oltre ai suoi 12 fratelli effettivi, altri 4 sono stati adottati dai suoi genitori e accolti nella loro casa in Venezuela. Ma sembra che la famiglia Pérez sia destinata ad ingrandirsi ancora: altri due giovani infatti sono appena giunti nella loro nuova casa. Sono 2 ragazzi africani, già ospiti del Centro, che Padre Pérez ha salvato dalla violenza etnica che continuava a perseguitarli.

Per sostenere e dare futuro a questo impegno di accoglienza e formazione di ragazzi e ragazze così povere due ONG, il VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e gli Amici dei Popoli, hanno studiato un progetto che prevede tra l’altro la costruzione di dormitori e aule, ma anche una linea elettrica e le tubature per l’acqua, di cui il centro è oggi sprovvisto.

La collaborazione economica è quindi importante ma l’esigenza fondamentale è di trovare persone che decidano di regalare qualche anno di vita, come volontari, per garantire che si dilati la capacità di dare amore a questi ragazzi e ragazze. Il Centro di Ngangi non ha fonti di finanziamento se non la generosità di chi ha potuto conoscerle. Il solo cibo necessario per la sopravvivenza di 300 bambini esige una spesa mensile di 15 milioni di lire.

Per saperne di più: VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, via Appia Antica, 126, 00179 ROMA.

DIRE GOMA E’ DIRE PROFUGHI

La guerra che insanguina il paese affonda le sue radici nei complessi e tragici conflitti che negli ultimi anni hanno interessato la zona dei Grandi Laghi al confine tra Rwanda, Burundi, Uganda e Repubblica Democratica del Congo. A seguito del conflitto tra Hutu / Tutsi del 1994, un fiume di sfollati si riversa a Goma, città dell’allora Zaire alla frontiera col Rwanda e si stabilisce nel campo appositamente allestito che arriva ad accogliere fino ad un milione di persone. Nell’autunno del 1997 il campo viene bombardato e 700.000 profughi si avventurano a piedi nello Zaire. Di 500.000 di loro non si avranno più notizie. Il “nuovo corso” prende il via nel luglio del 1998 quando Laurent Kabila, conquistata Kinshasa, d’un governo al paese che riprende l’antico nome di Repubblica Democratica del Congo. Ma cominciano subito gli attacchi degli oppositori, sostenuti da Rwanda e Uganda: un conflitto che si protrae fino ai nostri giorni; protagonisti i ribelli Interhamwe, Mai-Mai, e ruandesi, contro il governo Kabila sostenuto da Angola, Zimbabwe e Namibia. La situazione sì ingarbuglia ulteriormente quando i ribelli si scindono in varie fazioni, così che il territorio in cui si trova Goma (sede di una delle fazioni), vive una situazione impossibile, come conseguenza delle lotte interne tra i gruppi rivali e tra questi e il governo centrale. Un clima di terrore pervade la popolazione.

UN “FUOCO” CHE NON CESSA

Gli accordi di cessate il fuoco, decretato a Lusaka il 10 luglio 1999, e firmati da tutti i belligeranti, sono continuamente disattesi dalle parti in causa che continuano a consolidare le posizioni conquistate, perpetuando così il clima di guerra. Il bilancio provvisorio del conflitto, nella sola zona di Goma, conta oltre 6000 vittime in maggioranza civili, soprattutto donne e bambini, 500 scomparsi, oltre 1 milione di sfollati interni e 280.000 rifugiati all’estero. La situazione dei diritti umani e la condizione socio-economica della popolazione sono allo sbando.

Nei territori occupati dai ribelli la situazione è ancor più grave. Nessuna attività politica è autorizzata. Le trasmissioni della principale radio indipendente del Sud Kivu sono vietate. Corrono voci di torture, sparizioni forzate, deportazioni. Alcuni rappresentanti di ONG e militanti dei diritti umani vengono arrestati senza apparente motivazione; il governo riprende la pratica delle esecuzioni pubbliche (più di 100 i casi segnalati nel corso dell’anno). E’ impedita ogni forma di dissidenza. Circa 6.000 bambini soldato sono utilizzati dall’esercito governativo e il loro numero aumenta nelle file dei ribelli.

LE VITTIME DI SEMPRE

Come in tutti i conflitti, è la popolazione civile nelle sue fasce più deboli, donne e bambini, a subirne maggiormente le conseguenze. “Strategie di sopravvivenza” sono state messe in atto dalla popolazione per tamponare il degrado delle loro condizioni di vita. Tra queste la riduzione del numero dei pasti quotidiani e la produzione alimentare su piccola scala. Nonostante ciò è in continuo aumento il tasso di malnutrizione infantile, di assenteismo scolastico e i tassi di mortalità adulta, nonchè le epidemie di malattie endemiche.

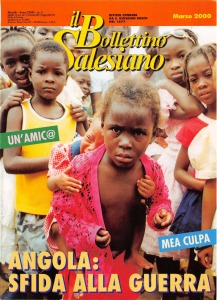

OLOCAUSTO IN ANGOLA (2000)

Bollettino Salesiano anno 124 – n. 3 – marzo 2000

MISSIONI – Le comunità salesiane celebrano in questo mese la giornata missionaria mondiale con l’occhio all’Angola

OLOCAUSTO IN ANGOLA

di Ferdinando Colombo

Dal 31 gennaio l’Angola salesiana è delegazione autonoma. Non sono passati 20 anni dall’arrivo dei primi salesiani e già c’è il primo sacerdote salesiano, un buon numero di giovani confratelli in formazione e molti altri che desiderano vivere per tutta la vita il carisma di Don Bosco.

Dal 31 gennaio l’Angola salesiana è delegazione autonoma. Non sono passati 20 anni dall’arrivo dei primi salesiani e già c’è il primo sacerdote salesiano, un buon numero di giovani confratelli in formazione e molti altri che desiderano vivere per tutta la vita il carisma di Don Bosco.

Le comunità salesiane sono nove: quattro nella capitale, altre quattro nell’interno, dove hanno conosciuto gli orrori di trent’anni di guerra civile, e l’ultima a Benguela sulla costa, 600 km a sud di Luanda. È un coraggioso cammino di crescita mentre, attorno, la situazione umana è sempre più tragica per la guerra, la corruzione e l’indifferenza delle grandi potenze.

Secondo l’UNICEF è il “peggior Paese in cui un bimbo possa nascere”. Il catalogo degli orrori è stato stilato dal direttore del Programma Alimentare Mondiale: gli sfollati sono almeno 3 milioni, i mutilati da mine altri milioni, i morti di fame nelle città assediate almeno 200 al giorno.

A Huambo, la gente per sopravvivere mangia cani e gatti, radici e fiori. Don Blanco Tirso, salesiano incaricato della Pastorale Giovanile di tutta la Chiesa angolana, ci dice: “Abbiamo fatto molte cose come missionari: costruire scuole per quelli che hanno le capacità per studiare, aiutare i giovani ad uscire da una vita sbandata, raccogliere i feriti nei combattimenti, ottenere cibo e medicine, scrivere, parlare, consigliare. Ma la cosa più importante è stata portare la buona notizia del Vangelo, l’unica che ridà speranza”.

TRIBUTO DI SANGUE

I salesiani hanno pagato il loro tributo di sangue per l’evangelizzazione dell’Angola. Il 3 gennaio 1991 padre Marc’Aurelio Fonseca è stato ucciso dai militari dell’UNITA, mentre tornava alla missione di Kalulo, dopo aver accompagnato al noviziato un giovane angolano di nome Ruiz, per evitare che venisse catturato da uno degli opposti schieramenti, e finisse sul fronte col fucile in mano ad ammazzare i suoi fratelli. Nel viaggio di ritorno, a pochi km dalla missione, una raffica di mitraglia l’ha ucciso. Sangue fecondo: oggi Ruiz è sacerdote salesiano e molti altri giovani angolani chiedono di fare come lui.

Le comunità salesiane sono situate in quartieri poveri e popolosi: migliaia di giovani frequentano gli oratori, le parrocchie, i centri di formazione professionale. La richiesta di poter diventare catecumeni e di ricevere il Battesimo supera le loro forze. Nella sola parrocchia di San Paolo di Luanda i diversi gruppi di catechesi raccolgono più di cinquemila catecumeni che ogni settimana frequentano gli incontri, tenuti da un piccolo esercito di 800 catechisti.

TRAGICI NUMERI

Istituzionalmente Luanda è la capitale dell’Angola, in pratica è una città/stato: quattro milioni di abitanti si affollano nelle sue periferie, ritenute più sicure di tutto il resto del territorio nazionale, grande tre volte l’Italia, dove sono dispersi altri sette milioni di abitanti. Il governo riesce a controllare a malapena la fascia costiera e, a macchia di leopardo, le principali città dell’interno, assediate dai ribelli e raggiungibili solo con aerei umanitari; negli ultimi dieci mesi otto di questi aerei sono stati abbattuti. La presenza di circa 15 milioni di mine antiuomo inesplose rende impossibile la coltivazione dei campi e il pascolo. Gli esperti affermano che, salvo nuove scoperte tecnologiche, per sminare tutto il territorio angolano ci vorranno 700 anni! Il flusso dei profughi aumenta ogni giorno: chi non muore per strada arriva in città prive di strutture e povere di risorse.

Istituzionalmente Luanda è la capitale dell’Angola, in pratica è una città/stato: quattro milioni di abitanti si affollano nelle sue periferie, ritenute più sicure di tutto il resto del territorio nazionale, grande tre volte l’Italia, dove sono dispersi altri sette milioni di abitanti. Il governo riesce a controllare a malapena la fascia costiera e, a macchia di leopardo, le principali città dell’interno, assediate dai ribelli e raggiungibili solo con aerei umanitari; negli ultimi dieci mesi otto di questi aerei sono stati abbattuti. La presenza di circa 15 milioni di mine antiuomo inesplose rende impossibile la coltivazione dei campi e il pascolo. Gli esperti affermano che, salvo nuove scoperte tecnologiche, per sminare tutto il territorio angolano ci vorranno 700 anni! Il flusso dei profughi aumenta ogni giorno: chi non muore per strada arriva in città prive di strutture e povere di risorse.

Nel poverissimo municipio di Sambizanga, a Luanda, 700 mila rifugiati vivono in baracche costruite su quella che era la discarica della capitale. Unica struttura promozionale è il Centro Don Bosco, realizzato con estremo coraggio in mezzo alle baracche ai bordi del famoso, quanto malfamato, mercato Roque Santeiro, dove ogni giorno più di mezzo milione di persone improvvisano sulla nuda terra la compravendita di ogni cosa, prodotta o importata, rubata, costruita o riciclata.

UN PROGETTO DI SVILUPPO

Qui sono presenti sei volontari del VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), che realizzano un ambizioso progetto co/finanziato dal Ministero degli Esteri italiano, dalla Conferenza Episcopale Italiana, dalla congregazione salesiana e da privati. Grazie a questi finanziamenti è in fase di avanzata realizzazione nel quartiere Mota un centro socio-sanitario collegato con quattro centri minori, Boa Vista, Trilho, Mabubas, Capela San José. La gente avrà a disposizione cinque laboratori, aule per l’alfabetizzazione, per la formazione sanitaria, per quella professionale, cisterne per acqua e anche campi sportivi per i giovani.

Per lo sport sono intervenute due squadre di calcio italiane: il Torino con 107 milioni di lire e l’Inter con attrezzature e l’invio di preparatori atletici. Quando la delegazione delle due squadre si è recata in visita nel quartiere di Lixeira (la parola significa letamaio!) dove verrà realizzato questo progetto, Alberto Pastorella giornalista di Tuttosport ha scritto: “Tutti fieri per i cento e più milioni raccolti a maggio, c’è bastato appena un giorno di full immersion a Lixeira per capire che saranno soltanto una goccia nel mare di questa miseria. Eppure bisogna seminare: un giorno cresceranno le radici e poi nascerà una pianta, e un’altra, e poi un’altra ancora. Qui il terreno è fertile perché, come cantava De Andrè, dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fior. L’Angola ne è esempio fedelissimo: dai diamanti e da tutte le altre ricchezze nascoste nel sottosuolo non è nato altro che un conflitto vecchio ormai di 25 anni. E invece in questo letamaio, prima o poi sboccerà qualcosa di importante, di utile. Già ci vivono missionari, laici e volontari. Adesso ci sono 100 milioni in più, e magari saranno pure un nulla, ma intanto ci sono”.

LA GUERRA COMODA

Nell’ottobre ’99 è uscito il rapporto dell’Human Rights Watch dal titolo: L’Angola svelata: nascita e fallimento del processo di pace di Lusaka. In questa città dello Zambia nel 1994 era stato firmato un accordo che prevedeva il disarmo dell’UNITA, la sua trasformazione in un partito politico con rappresentanti in Parlamento e l’unificazione degli eserciti. Andò male. Savimbi, capo dell’UNITA, che avrebbe dovuto essere uno dei due vice-presidenti non accettò, mandò uno dei suoi luogotenenti a firmare, poi cominciò a rinnovare il suo esercito per conquistare quel pieno potere che non gli era stato riconosciuto. El galo nigro, come lo chiamano i suoi sostenitori, dispone di forti alleati: la corruzione dei suoi avversari che pensano ad arricchirsi anziché a governare, gli interessi antagonisti delle compagnie petrolifere francesi rispetto a quelle americane (un milione di barili di greggio al giorno), il commercio dei diamanti che non conosce colore politico, il bisogno delle nazioni dell’ex blocco sovietico di vendere armi. Insomma la guerra fa comodo a tutti.

OGNI LEGGE È CALPESTATA

La conseguenza è la violazione dei diritti umani, bombardamenti, mutilazioni, esecuzioni sommarie, reclutamento di bambini/soldato, massacri indiscriminati. Ognuna delle due parti in lotta rastrella giovani, li arruola e li spedisce a qualche migliaio di km a combattere una guerra di cui non sanno le ragioni, costretti ad uccidere altri angolani altrettanto ignari. Questi giovani soldati, abbandonati negli avamposti più pericolosi, senza soldi e senza cibo, per sopravvivere sono costretti a rubare alla povera gente della zona le poche cose ancora rimaste. E la gente li odia e li teme. Il capo dell’esercito Joao de Mato possiede interessi nel petrolio, nei diamanti, nelle compagnie di import-export, ma i suoi soldati non ricevono la paga (10 dollari al mese) da molto tempo. Così mentre nel paese ci sono milioni di profughi e a centinaia muoiono di fame ogni giorno, una casta di intoccabili continua la propria sfarzosa vita con belle auto e festini.

IL SEME DI RICONCILIAZIONE

Il 25 luglio ’99 i vescovi angolani hanno pubblicato un messaggio pastorale dal titolo: Salviamo la vita degli Angolani. “Questa guerra si è trasformata in una organizzazione doppiamente assassina: uccide con le armi e uccide con la fame. Le armi uccidono indiscriminatamente molti angolani, ma distruggono anche i beni necessari alla sopravvivenza, impediscono le coltivazioni, il raccolto e la circolazione dei prodotti. Mai più la guerra! [.] Poniamo fine all’olocausto degli Angolani”.

I salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice collaborano per seminare questa nuova mentalità, che permetterà di superare odi e vendette, e consentirà a tutti di affrontare la difficile situazione attuale con speranza. Soprattutto stanno con la gente nelle città dell’interno da cui per paura scappano anche le autorità costituite; impiantano le loro comunità nelle periferie malfamate; si prendono cura dei ragazzi di strada reinserendoli nella scuola e nella formazione al lavoro. Poveri e sfollati hanno capito chi sta dalla loro parte, li amano, li difendono.

IL VOLONTARIATO

Per condividere questo cammino di pace dal 1994, ogni estate, un gruppo italiano del VIS, di 25 persone circa, partecipa per un mese alla vita della gente nel quartiere di Lixeira. Ecco la testimonianza di mamma Carla, papà Claudio e i loro tre figli, Saverio, Francesca e Giulia, che da tre anni sono fedeli a questo appuntamento: “Passare le vacanze estive in Angola non è un’esperienza consueta per una famiglia italiana. Diverse erano le ostilità e i giudizi di chi ci vive accanto, perché non siamo riusciti a trasmettere quanto sia importante sperimentare la gioia dell’amore come dono reciproco. L’abbiamo scoperto nel vivere quotidiano con i missionari, nel contatto con l’impegno degli animatori, nella gioia delle maree di bambini che ci correvano incontro, nella capacità dei giovani di sapersi donare anche quando la quotidianità diventa ostile e pericolosa, nella serietà dei catechisti e degli adulti impegnati nella promozione umana, e nella incisiva presenza delle suore. Per noi questo è stato vivere”.

TIMOR ANNO ZERO (2000)

Bollettino Salesiano anno 124 – n. 4 – aprile 2000

MISSIONI – Affinché Timor non sia dimenticata!.

TIMOR ANNO ZERO

di Ferdinando Colombo

Il 60% delle case bruciate: ovunque ammassi carbonizzati, lamiere contorte, resti di armadi, letti, sanitari, mattoni anneriti. Manca tutto: luce, acqua, energia, servizi, lavoro, ma ci sono soldati che parlano lingue diverse e indossano divise diverse. Timor è in mano ai militari della forza Interfet. I laboratori di Dili appartenenti ai salesiani sono andati distrutti. Abbiamo intervistato uno dei simboli di Timor, monsignor Belo.

Il 60% delle case bruciate: ovunque ammassi carbonizzati, lamiere contorte, resti di armadi, letti, sanitari, mattoni anneriti. Manca tutto: luce, acqua, energia, servizi, lavoro, ma ci sono soldati che parlano lingue diverse e indossano divise diverse. Timor è in mano ai militari della forza Interfet. I laboratori di Dili appartenenti ai salesiani sono andati distrutti. Abbiamo intervistato uno dei simboli di Timor, monsignor Belo.

Quale situazione, monsignore dopo i 24 anni di dominazione indonesiana?

Pessima. Gli indonesiani hanno portato solo distruzione umana e materiale. La loro politica è stata di sfruttamento e sottomissione: sono venuti per servirsi di Timor, non per servire Timor. I milioni di dollari che arrivavano per Dili, si fermavano a Giakarta.

Qual è stato il motivo della ritirata dell’Indonesia da Timor?

Prima di tutto la crisi economica, e la conseguente fuga dei cinesi che portavano fuori i loro soldi. Ma anche la crisi politica, avviata con la fine del regime di Suharto, che ha creato una situazione di disfacimento del regime prima e della Repubblica Unitaria dopo.

Timor, è noto, ha giocato il ruolo di pedina importante in questa area del Pacifico già a partire dal periodo della guerra fredda.

Negli anni ’74/’75 Timor rappresentava un punto strategico: Russia, Vietnam e i regimi comunisti auspicavano che anche Timor aderisse all’ideologia marxista leninista. Fu allora che l’Indonesia, visceralmente anticomunista, insieme all’Australia e con l’appoggio degli USA ci ha invasi, adducendo come motivazione quella di impedire che l’isola cadesse in mano comunista. Il tempo ha dimostrato che questa motivazione era falsa.

L’Australia ha diretto questa operazione di peace keeping. era proprio del tutto disinteressata? Qualcuno pensa a un interesse sul petrolio di Timor!

L’Australia è vicina a noi come l’Indonesia, come Singapore, ecc. Noi non vogliamo pensare a scopi diversi da quelli dichiarati, e continuiamo a sperare nella collaborazione dell’Australia, dell’Indonesia e di tutti gli altri paesi. Mettendo in chiaro che ora saranno i timoresi a scegliere la politica da adottare.

In questo momento quali forze democratiche potranno dare vita a un nuovo governo e a uno stato democratico?

Le cose si sono ormai mosse. Esiste un Consiglio Nazionale di Resistenza Timorese (CNRT) che raggruppa cinque partiti; e sono sorti nuovi partiti come il Partito Socialista Timorese e il Partito Nazionalista Timorese. Ma è tutto nuovo per noi. Dovremo imparare la vita democratica e i suoi meccanismi per far funzionare bene le nostre istituzioni, così come dovremo imparare il rispetto per tutti i partiti democratici.

La Chiesa è stata protagonista in qualche modo dei grandi cambiamenti avvenuti a Timor. E lei è stato sempre in prima fila. Pensa che la Chiesa possa ancora avere un ruolo in questo avviato processo di ricostruzione e nel nuovo corso di Timor Est?

Non è stata la Chiesa, è stato il popolo a modificare il corso della storia. La Chiesa è stata solamente la voce, la coscienza dell’identità del popolo. Noi abbiamo sempre parlato di valori umani, del rispetto della dignità umana, dei diritti umani: questa è stata la nostra pastorale un po’ politica e la nostra politica sempre pastorale. Perciò la gente ha preso coscienza che anche come popolo ha un destino da vivere, non deve dipendere da altri, deve arrangiarsi da solo. Ma questo lo hanno abbondantemente dimostrato nel referendum del 30 agosto ’99. Ora tutto è cambiato, e sappiamo di non essere preparati, anche perché scarseggiano le risorse umane, ci mancano le infrastrutture economiche e finanziarie, nessuno ci ha mai insegnato a governare. Ma noi vogliamo vivere come uomini liberi e imparare a gestirci da uomini liberi.

A Timor più del 95% della popolazione è cattolica. Da qualcuno il dato è stato letto in contrapposizione alla situazione dell’Indonesia, che invece è a prevalenza musulmana. Quindi la scelta indipendentista operata dalla popolazione cattolica potrebbe essere interpretata come una posizione politica contro gli invasori. Pensa che si possa vedere in questo una guerra tra religioni che potrebbe ulteriormente alimentare il conflitto, oppure…

No, no! Non bisogna vederci nulla del genere, perché anche in Indonesia sono presenti delle comunità cristiane fortemente apostoliche. a volte più che qui da noi! A Java alcune diocesi sono davvero straordinarie. Nei secoli passati la gente aveva i suoi usi e credenze, aveva una religiosità naturale e, quando è stata chiamata a diventare cristiana, ha aderito spontaneamente al cattolicesimo. Niente guerra di religione, dunque. E’ una questione di identità culturale, una scelta precisa dei timoresi di essere cattolici ed essere timoresi. Nient’altro.

A livello internazionale vede forze che possano coagulare attorno ai loro progetti di aiuto ai paesi del Terzo Mondo la buona volontà di tutte le persone che hanno a cuore lo sviluppo dei paesi poveri?

Sì. Speriamo solo che questa politica degli aiuti ai paesi più poveri non sia una strategie suggerita dalle grandi compagnie e/o degli enti finanziari internazionali che, sulla pelle dei popoli deboli, vogliono fare i loro business, e intrecciare i loro affari. Voglio insomma sperare che, gli aiuti che ci concederanno arrivino davvero ai villaggi più sconosciuti e alle persone più bisognose di Timor: che non accada insomma come ai tempi della domincazione indonesiana, quando milioni di rupie erogati per Timor e qui arrivate, tornavano regolarmente a Giakarta.

Dunque potrebbe secondo lei accadere…

…Che i soldi che vengono dai paesi ricchi, tornino poi unicamente a beneficio dei paesi ricchi!

Monsignore, qui c’è da rifare da zero una economia. Quali tipi di produzione potrebbero essere utili per Timor? Credo sia necessario come prima cosa ottimizzare il lavoro agricolo. Anche i salesiani si dedicano alle scuole agricole, perché l’agricoltura, non essendoci industrie, è davvero l’asse portante della nostra economia. Dobbiamo tornare alle risaie, ai campi di caffè. Poi potranno venire anche le industrie.

Ha ancora qualcosa da dire ai volontari che hanno deciso di dare una mano alla sua patria?

Vorrei fare un appello a tutti i giovani, soprattutto laiche e laici, affinché siano generosi e regalino un po’ del loro tempo per venire a servire la gioventù e la popolazione di Timor.

Don Andrew Wong è il superiore dei salesiani dell’Ispettoria indonesiana e dunque anche di Timor. Intervistato dopo il disastro, quando si è cominciato a pensare alla ricostruzione, ci ha detto: «Le autorità civili provvisorie ci hanno chiesto di prenderci cura dell’educazione di Timor Est, sia dei ragazzi che degli insegnanti di tutte le scuole, soprattutto a Baucau. È questa la nostra grande preoccupazione in questo momento. La gente ha sofferto molto. Anche gli insegnanti hanno perso quasi tutto: non hanno più stipendio, molte delle loro abitazioni sono distrutte, non hanno possibilità di aggiornarsi, anzi a volte non hanno nemmeno di che mangiare. Dobbiamo dunque procurare loro, oltre all’aggiornamento culturale e didattico, anche il cibo e quant’altro serve per andare avanti.»

Proprio per questo oso fare appello al cuore dei generosi e chiedere aiuto a tutti quelli che possono darlo, perché qui a desso c’è carenza di tutto, e abbiamo bisogno di tutti.

DI DEBITO SI MUORE – prima parte (2000)

Bollettino Salesiano anno 124 – n. 6 – giugno 2000

SOCIETÀ – Una grande ingiustizia domina il mondo, un impossibile peso sulle spalle dei poveri.

DI DEBITO SI MUORE – prima parte

di Ferdinando Colombo

Un miliardo di persone nel pianeta vivono con meno di un dollaro al giorno. Non stanno tentando di battere nessun record e non hanno fatto voto di povertà, la loro realtà non è una scelta ma la loro unica possibilità […] Un dollaro al giorno toglie il medico di torno nel senso che le persone non hanno la possibilità di curarsi e nemmeno di informarsi, non possono studiare e nemmeno contribuire in nessun modo a cambiare la loro situazione. L’economia dei paesi nei quali vivono è schiacciata da un debito estero talmente grande che non rimane neanche un soldo da spendere per lo sviluppo delle cose basilari: la salute, l’educazione. L’unica risorsa che resta alla popolazione è l’emigrazione verso i paesi più ricchi e poi la storia la conosciamo e sappiamo spesso come va a finire… CANCELLA IL DEBITO! […] Anche Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, ha espresso il suo appoggio per Jubilee 2000 che č un’organizzazione nata per fare pressione in quei paesi che possono risolvere la questione. CANCELLA IL DEBITO! […]

Un miliardo di persone nel pianeta vivono con meno di un dollaro al giorno. Non stanno tentando di battere nessun record e non hanno fatto voto di povertà, la loro realtà non è una scelta ma la loro unica possibilità […] Un dollaro al giorno toglie il medico di torno nel senso che le persone non hanno la possibilità di curarsi e nemmeno di informarsi, non possono studiare e nemmeno contribuire in nessun modo a cambiare la loro situazione. L’economia dei paesi nei quali vivono è schiacciata da un debito estero talmente grande che non rimane neanche un soldo da spendere per lo sviluppo delle cose basilari: la salute, l’educazione. L’unica risorsa che resta alla popolazione è l’emigrazione verso i paesi più ricchi e poi la storia la conosciamo e sappiamo spesso come va a finire… CANCELLA IL DEBITO! […] Anche Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, ha espresso il suo appoggio per Jubilee 2000 che č un’organizzazione nata per fare pressione in quei paesi che possono risolvere la questione. CANCELLA IL DEBITO! […]

Questo Rap di Jovanotti ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica su un problema che potremmo definire “un caso di strozzinaggio internazionale”. Il debito dei paesi più poveri supera i 2.400 miliardi di dollari – una montagna di soldi – e ha origini lontane. Nasce con la crisi petrolifera del 1973-74 che vide triplicarsi il prezzo del petrolio e incrementarsi, in misura spropositata, gli investimenti offerti dalle banche del Nord ai paesi del Sud del mondo ad alti tassi d’interesse, mentre i prezzi delle materie prime dei paesi in via di sviluppo (PVS), stabiliti dai paesi importatori padroni delle stesse banche, precipitavano inesorabilmente, spingendo i paesi più poveri a chiedere crediti.

Spesso però, i soldi prestati dalle banche occidentali sono andati a finanziare governi non democratici, commercio di armi e corruzione. Per restituirli i governanti dei PVS hanno dovuto obbligare i loro sudditi a trascurare la coltivazione dei prodotti necessari alla loro vita per produrre beni esportabili (caffè, the, canapa, cotone…), provocando grandi squilibri sociali e ambientali. Da allora, la situazione debitoria si è sempre più aggravata e il pagamento degli insopportabili interessi ha spinto molte popolazioni alla fame e al sottosviluppo.

AIUTI INTERESSATI

Per non perdere i clienti, i paesi creditori, attraverso la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, hanno lanciato una serie di piani così da far fronte all’emergenza “debito estero” dei PVS. Si è trattato, per lo più, di proposte volte ad allungare i termini di scadenza, e abbassare il carico degli interessi in cambio dell’impegno del paese debitore ad aderire a un ampio programma di “aggiustamenti strutturali” che, tradotto in parole semplici, vuol dire tagliare tutti gli investimenti sociali (sanità, scuola, assistenza) per concentrare i finanziamenti sulla produzione industriale di beni esportabili. Il costo di un’operazione del genere è ovviamente a carico della popolazione del paese debitore (e ricade come al solito sulle fasce più deboli): redditi ridotti, maggiori imposte e tariffe, diminuzione dei consumi, tagli alla spesa sociale… il che arricchisce i pochi industriali e impoverire sempre di più la massa della popolazione.

Alla fine degli anni ’80 però, i paesi membri del Club di Parigi si resero conto che il loro sogno (egoistico!) di far crescere il livello economico dei paesi poveri per avere nuovi mercati o una forza lavoro a basso costo era fallito: avevano trascurato le cose più necessarie: alfabetizzazione, sanità, democrazia… I loro finanziamenti erano finiti nelle mani di persone, molto più attente ai loro conti bancari all’estero (cioè nelle stesse banche che facevano i prestiti!), che non ai problemi del paese. Così alcuni paesi creditori hanno rinunciato a parte dei loro crediti, fornendo anzi nuovi aiuti, sotto forma di doni invece che di prestiti. E’ successo il miracolo? Sì, quello della moltiplicazione dei debiti invece che del pane!

NASCI E HAI GIÀ UN DEBITO

“Ti svegli una mattina e hai un debito personale di 10 milioni di lire, che non hai contratto tu ma il tuo Governo. Un debito, quello che strozza le popolazioni dei PVS, che costringe alla fame e lascia morire di povertà un bambino ogni tre secondi”. Solo due esempi. Il 45% dei bambini di Korogocho, una favela infernale di Nairobi, non riesce ad andare in prima elementare: costa troppo! Così pure buona parte della popolazione di Korogocho non può permettersi il lusso di andare all’ospedale Kenyatta di Nairobi: costa troppo! Non resta che morire! Ma molti poveri non riescono nemmeno più a seppellire i loro morti nel cimitero di Nairobi: costa troppo!

Il debito estero è divenuto ormai insostenibile. Negli ultimi 20 anni la differenza di reddito tra il primo e il terzo mondo è aumentata di 18 volte. Oggi circa un miliardo e trecento milioni di persone vivono con meno di un dollaro al giorno! Questo è il vero volto della globalizzazione: i più ricchi hanno esteso la loro capacità di sfruttamento a tutto il mondo e sono strettamente collegati tra di loro, i più poveri sono come Lazzaro, seduti alla porta del padrone di casa insieme ai cani, in attesa che avanzi qualcosa per loro e per i cani. Molto più facile che vivano bene i cani visto che per il cibo di cani e gatti si spendono in Europa e Usa 17 miliardi di $ l’anno, una cifra enorme e in continuo aumento.

I NUMERI DELLO SFRUTTAMENTO

Le maggiori multinazionali “controllano “circa il 40% della coltivazione della canna da zucchero, il 74% della produzione di zucchero greggio e l’88% dello zucchero raffinato, il 37% dell’estrazione e della fusione del rame, il 41% della raffinazione dello stesso rame, il 45% del caffè tostato. Ecco allora che ciò che viene pagato 10 lire come materia prima in Colombia (perché così è il prezzo del caffè quotato a Chicago) diventa caffè macinato pagato 500 lire e rivenduto a 1500 lire al nostro bar sotto casa, come pure 100 lire di materia prima pagata in Somalia diventano 1000 lire di banane pagate dal nostro fruttivendolo e rivendute a noi a 1600 lire. (continua)

DI DEBITO SI MUORE – seconda parte (2000)

Bollettino Salesiano anno 124 – n. 7 – luglio-agosto 2000

SOCIETÀ – Una grande ingiustizia domina il mondo, un impossibile peso sulle spalle dei poveri.

DI DEBITO SI MUORE – seconda parte

di Ferdinando Colombo

Parlare del debito dei Paesi Poveri equivale a parlare della vita e della morte di circa tre miliardi di esseri umani che non hanno meritato di nascere in una economia dilapidata, come noi non abbiamo meritato di nascere in una economia dello spreco.

Parlare del debito dei Paesi Poveri equivale a parlare della vita e della morte di circa tre miliardi di esseri umani che non hanno meritato di nascere in una economia dilapidata, come noi non abbiamo meritato di nascere in una economia dello spreco.

I popoli poveri continuano a spendere una percentuale del budget nazionale più per pagare gli interessi dei loro debiti che per politiche sociali. Il Nicaragua continua a spendere due volte e mezzo in più per pagare gli interessi del debito, che per migliorare le condizioni di salute e l’educazione del suo popolo, anche se è il secondo paese più povero dell’America Latina. Il Mali continua a spendere più per il debito che per l’educazione e la salute messi insieme, anche se un milione e duecentomila bambini non hanno accesso alla scuola. E il Mozambico spende più per gli interessi del debito che per la salute, anche se la speranza di vita è di soli 46 anni.

CHE FARE ?

La comunità internazionale durante il World Summit for Social Development si è posta questi obiettivi: dimezzare la popolazione mondiale in condizione d’estrema povertà, ridurre di 2/3 la mortalità infantile, raddoppiare il numero di bambini che vanno a scuola entro il 2015. Proprio per questo deve attivare meccanismi per la cancellazione totale del debito estero dei paesi in via di sviluppo, perché è una condizione essenziale e di massima urgenza per raggiungere tali obiettivi.

La cancellazione del debito è anche nell’interesse del Nord ricco, ma non risolve l’ingiustizia più grande: sulle materie prime non ci sono margini di guadagno, mentre i prodotti industriali e tecnologici generano giganteschi profitti. Per salvare gli abitanti dei paesi poveri dai debiti bisogna pagare di più, com’è sacrosanto, i loro prodotti. Insomma è necessario aumentare il prezzo delle materie prime di cui questi paesi sono ricchi.

Come dice M. Baldassari, cancellare i debiti va bene e prima lo si fa e meglio è; ma per non far diventare quest’atto dovuto una mera ipocrisia, occorre che i paesi del Nord assumano una “intelligente e lungimirante” guida politica e morale delle grandi organizzazioni economiche e finanziarie del mondo (WTO, Banca mondiale, Fondo monetario internazionale).

Non basta infatti ridurre i dazi e incentivare i commerci. Occorre anche costruire una autorità antitrust mondiale che combatta le concentrazioni, limiti i poteri del Nord, organizzi ragionevoli sostegni dei prezzi relativi delle materie prime, sapendo che alla fine, la crescente iniquità di distribuzione mondiale dei redditi porta al crollo dello sviluppo per tutti, sia per i ricchi che per i poveri.

QUANTO COSTA CONDONARE IL DEBITO

Il costo della cancellazione totale del debito viene “gonfiato”. Non è un problema economico ma politico. Basti considerare che cancellare tutto il debito equivarrebbe economicamente a tre mesi di guerra in Kosovo! È stato “calcolato” che se volessimo far superare la soglia di povertà a circa 3 miliardi di poveri del mondo occorrerebbe portare il loro reddito a 3000 dollari all’anno pro-capite (dagli attuali 1200). Per ottenere questo risultato basterebbe una variazione dei prezzi delle materie prime pari a poco più del 30%. Questo significherebbe per noi ricchi un “costo” pari a circa l’1,6% del nostro PIL (Prodotto Interno Lordo). Certo è un valore rilevante, ma è pur sempre un po’ meno di quanto buttiamo a discarica in rifiuti e meno di quanto abbiamo speso per la guerra in Iraq e in Serbia. E sarebbe meno del 5% del costo che è stato attribuito a tutte le guerre combattute nel XX secolo fino al 1991.

PER RIFLETTERE